LA DANSE AU THÉÂTRE

LA DANSE AU THÉÂTRE

1669 Le poête Perrin ouvre une "Académie d'opéra" L'heure des spectacles lyriques, enrichis de décors à transformations,de machines et d'intermèdes chorégraphiques,vient de sonner. Jean-Baptiste Lully comprend les aspirations du public,il profite des difficult&eacut;s de Perrin et lui rachète son privilège. En 1672 il obtient de limiter l'emploi de musiciens et danseurs par les troupes du Palais-Royal et du Marais privant ainsi la Comédie-ballet et la Tragédie á machine de leurs attraits. Avec à ses côtés Carlo Vigaroni décorateur et Beauchamps, il fait construire une salle au jeu de Paume Béquet et l'inaugure avec "Fêtes de l'Amour et de Bacchus" (1672), suivi de la première Tragédie- ballet l'année suivante "Cadmus et Hermione".

La tragédie-ballet se montre digne héritière de la comédie-ballet de Molière. Du ballet de cour, elle a conservé le goût du merveilleux, des grandes apothéoses galantes. Les scès guerrières, magiques, pastorales et oniriques permettent au chorégraphe de déployer ses capacités inventives. Lully exige des chanteurs même de connaître les rudiments de la danse. 1656 "La Galanterie du Temps" de Lully et Beauchamps. Ce dernier ne se contente pas seulement de danser mais se préoccupe de codifier la danse (on lui attribue les 5 positions fondamentales) Sous son influence, la technique parvient à une compréhension plus vive de ses possibilités et de son esthétique. L'en-dehors se développera au détriment de l'en-dedans qui était réservé dantans aux personnages burlesques. Les principes s'appuient sur l'élévation et la dissimulation de l'effort, alors avec eux, le vocabulaire s'enrichi : glissé, coupé, jeté, assemblé chassé, sissones, pas de bourré, entrechats... Mais c'est Feuillet, maître à danser, qui publie en 1700 une "chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs.

Avec l'avènement de la scène à l'italienne, le soliste se détache du corps de ballet. De ce fait la danse bénéficie de jeux de lignes. Cette tendance encourage l'opéra ballet et l'alternance pittoresque de tableaux exotiques ou mythologiques.

L'élève de Beauchamps, Louis Pécourt fait apprécier l'élégance et le raffinement, la grâce, la justesse et la légèreté et succèdera à Beauchamps qui quittera l'Académie Royale de musique au décès de Lully.

1676-1739 Blondy, un danseur qui marquera l'Europe.

Vêtues de longs vêtements, imaginés par Bérain, les danseuses ne peuvent évoluer techniquement en négligeant l'en-dehors. 1655-1738 Mlle de la Fontaine 1666-1735 Marie-Thérèse de Subligny 1680-1741 Françoise Prévost

1713 1er concervatoire de danse destiné aux élèves de l'opéra

Jean-Baptiste Rameau, illustre musicient du siècle, négligera souvent les livrets médiocres qui lui sont soumis pour accorder toute son attention aux danses et aux choeurs qui constituent encore aujourd'hui l'une des parts les plus originales de son génie.

1676-1739 Jean Ballon met en harmonie les mouvements des pas de deux. Il sera professeur de Louis XV qui délaissera le ballet de cour, d'où la perte de l'intérêt pour la danse sous son règne. Cependant, les religieux en particulier les jésuites considèrent la danse comme un élément important de la culture. Ils lui reconnaissent un rôle pédagogique certain. Aussi montent-ils des tragédies latines réglées avec Pécourt, Blondy et Ballon sur les musiques de Campra, Charpentier, Clérambault. Ces spectacles sont donnés en présence de grands seigneurs et même su roi ; en province, ils bénéficient d'une faveur plus grande encore et diffusent ainsi le goût pour les ballets à travers Louis Durpé (1690-1774) illustre danseur pour ses équilibres comme dans le ballet "Les temps d'Aplomb".

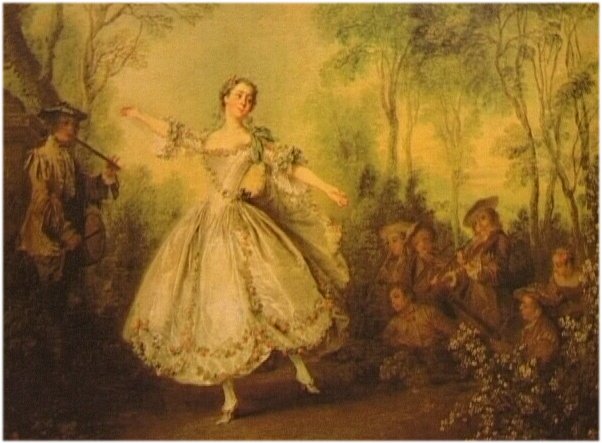

Période faste également pour Marie Anne Cupis de Camargo en 1726 et Marie Sallé qui interprètera

en habits de ville et sans masque "Les caractès de la danse".

En difficultés avec le directeur, elle part à Covent Garden où l'engage John Rich où elle crée en 1734 le ballet- Pantomime "Pygmalion"dans le rôle de Galathée, vêtue d'une simple robe en mousseline sans paniers et cheveux épars. En 1735 elle revient à Paris créér l'acte des "Fleurs" dans "Les Indes Galantes" de J-P Rameau. Son succè préfigure celui de F.Elssler et M. Taglioni 100 ans plus tôt.

De son côté Marie Sallé dont l'art raffiné, la recherche constante de l'expression si célèbres, préfigure déjà la grande réforme du "Ballet d'Action".